Покров Пресвятой Богородицы – 5 фактов о празднике

Слово “Покров” уже давно прочно вошло в нашу жизнь. Даже люди, далекие от религии с каким-то теплом произносят его. Вспоминается праздник, звон колоколов, разливающийся над нашими городами, лесами и полями, когда природа еще окрашена осенними красками, а мелкий холодный дождик предлагает скорее вернуться к родному очагу, к запаху блинов и пирогов, чтобы, как в детстве, вся семья собралась за столом, чтобы старики поведали какую-нибудь удивительную историю. Это слово как бы невидимыми нитями связывает нас с Русью Изначальной, оживляя нашу память, нашу любовь к Отечеству, к нашим героическим предкам.

Удивительно, но факт.

Праздник отмечается 14 октября. Русские его называют Покрова или Покров Пресвятой Богородицы. А вот у греков в этот день праздник светский, государственный - День “охи”, связанный с тем, что премьер-министр Греции во время II Мировой войны проявил национальный характер и отклонил ультиматум, полученный от итальянцев. А богослужения, посвященные Покрову в Греции переносятся на 28 октября. И только на Святой горе Афон в этот день проходят торжественные богослужения. С размахом, по-русски отмечают праздник в Пантелеимоновском монастыре, ведь в обители есть храм Покрова Пресвятой Богородицы. А вот в Дохиаре в этот день - панигир в честь особо почитаемой иконы Скоропослушницы.

Какое событие лежит в основе праздника?

Жители Византии отличались особенной любовью к Богородице. Поэтому, когда Царица Елена привезла из Иерусалима одежды, принадлежавшие при жизни Божией Матери, для их хранения во Влахерне была построена прекрасная церковь. Она находилась неподалеку от второго Императорского дворца.

Не раз Царица Небесная защищала столицу империи Константинополь от врагов, которые то и дело досаждали Византии. Стоило императору отлучиться в военный поход, как воспользовавшись этим, под стенами Города появлялись какие-нибудь варвары. Но императоры были людьми верующими, они, уходя на войну, поручали свой народ Пречистой Деве. И всякий раз, надежда и вера побеждали пришельцев.

Наши предки тоже не раз осаждали Царьград. В 860 году под предводительством князя Аскольда славяне приплыли на своих кораблях через Понт Эвксинский, вошли в бухту Золотой Рог и со всех сторон обложили город. Патриарх Фотий в сопровождении прихожан понес Ризу Богородицы на берег Босфора и, помолившись, погрузил ее в воды Босфора. Страшная буря разбила русские корабли о камни, а остаток флотилии отправился восвояси.

Прошло лет пятьдесят, и византийскую столицу снова осадили варвары. Историки до сих пор спорят о том, что за племя прибыло покорять Константинополь: то ли сарацины появились, то ли славян привел воинственный князь Олег. У ромеев не было никакой надежды на спасение, они ждали только чуда. Когда ждешь чуда, всегда горячо молишься. И греки буквально возопили к Божьей Матери. И, по вере народа, чудо действительно произошло.

Но в соборной молитве участвовали все: от Патриарха и императора до последнего нищего. Толпы народу в едином порыве пришли во Влахернскую церковь и молитвенно обратились к Богородице. На этой службе был и Андрей со своим учеником Епифанием. Этот паренек особенно прилежно молился о спасении города.

Сам святой Андрей был славянином и каким-то образом попал в плен. Тогда в Византии еще было рабство и блаженный работал на одного богатого вельможу. Он был образованным человеком, но по Константинополю он ходил в лохмотьях и явно глумился над местными нравами под видом городского сумасшедшего: то спал на где-нибудь на помойке, то совершал странные поступки. Его ругали и довольно часто били. Но святой так жил потому, что хотел привлечь людей к покаянию, а сам таким образом учился смирению.

И вот, когда Константинополю снова грозила смертельная опасность, он вместе с другими людьми обратился с молитвой к Божьей Матери. В это время началось что-то таинственное: блаженный Андрей увидел Пречистую Деву в сопровождении многих святых. Ее вели под руки Иоанн Предтеча, Апостолы Иаков, Иоанн Богослов, а следом торжественно шествовали многие святые в белых одеждах.

Коленопреклоненно молилась Богородица, чтобы Господь защитил Город. Потом Она сняла с головы Свой белый Покров и долго держала его над молящимися, покрывая и благословляя христиан. Молитву Богоматери о людях видел юный Епифаний. А враг действительно отошел, столица Византии в который раз была спасена от разорения.

Прошло уже более половины тысячелетия, нет могущественной Византийской империи, на берегах Босфора раскинулся турецкий город Стамбул. Но турки все-таки сохранили место явления Богородицы, возможно, также ожидая от Нее помощи и защиты. На месте величественной некогда Влахернской церкви со временем построили маленькую скромную церковку. В ней местные греки, как и прежде, молится Пресвятой Богородице, а иногда к ним присоединяются паломники и туристы.

Как появился праздник Покрова на Руси?

Как же получилось так, что мы, славяне, с такой любовью празднуем это событие? Греки защищали свою столицу от наших предков, а мы любим этот праздник больше других православных народов. Нет ли здесь противоречия?

Таким глубоким почитанием Покрова на Руси мы обязаны князю Андрею Боголюбскому. Он был сыном Юрия Долгорукого и жил в XII веке. Князь Андрей Юрьевич был человеком очень благочестивым, за что и получил прозвище Боголюбский. Имя в крещении ему дали в честь константинопольского юродивого Андрея, и благоверный князь его очень чтил всю свою жизнь.

Но с особенной привязанностью князь относился к Пресвятой Богородице, которая таинственным образом явилась во Влахерне блаженному Андрею. Он и сам удостоился видеть Пречистую Деву на месте своей будущей загородной резиденции, которую назвали Боголюбово в честь благоверного князя.

Князь Андрей сильно отличался от древнерусских правителей, и в первую очередь от своего родного отца тем, что не хотел быть киевским князем. Престол Киевский был самый значимый и завидный на Киевской Руси. Вот и сражались князья друг с другом за честь там княжить, проливая кровь своих дружинников и мирных поселян. К отцу Андрея Боголюбского на века прилипло прозвище “Долгорукий”. Не слишком оно лестное, а все потому, что князь протягивал руки к стольному граду, пока, наконец, не стал там князем.

А вот сын его Андрей, как ни убеждал его отец, ушел оттуда в Суздальские пределы, а потом стал княжить во Владимире. В благословение из Вышгорода он взял знаменитую Владимирскую икону, которой и сейчас можно помолиться в церкви святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Молодой же князь следовал на север из киевских пределов. Внезапно его лошади стали на месте. Что только не делали, они никак не хотели идти дальше. Князь почувствовал, что это не просто так, и повелел отслужить молебен Божией Матери. Он долго молился перед иконой и пообещал Богородице на этом месте построить церковь в Ее честь. А потом Царица Небесная явилась князю во сне, и он понял, что Ей угодно это место.

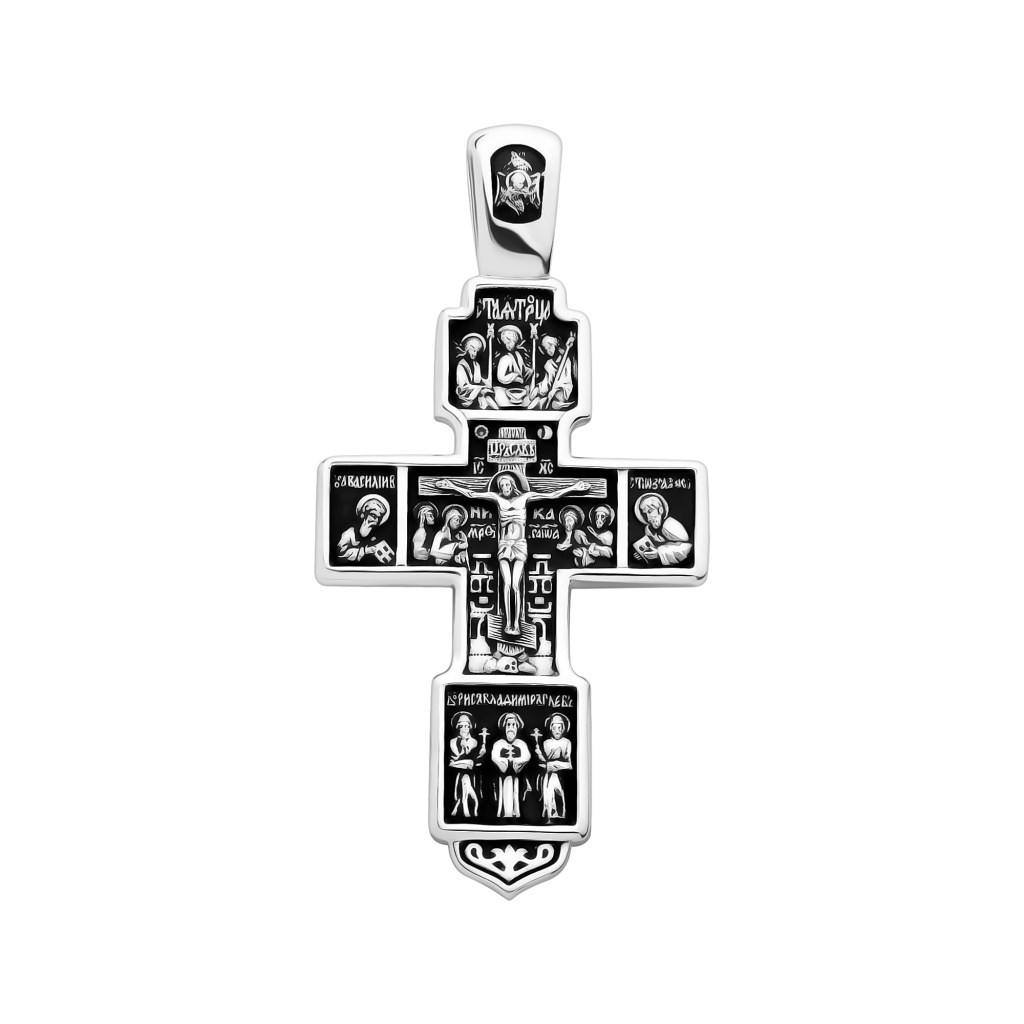

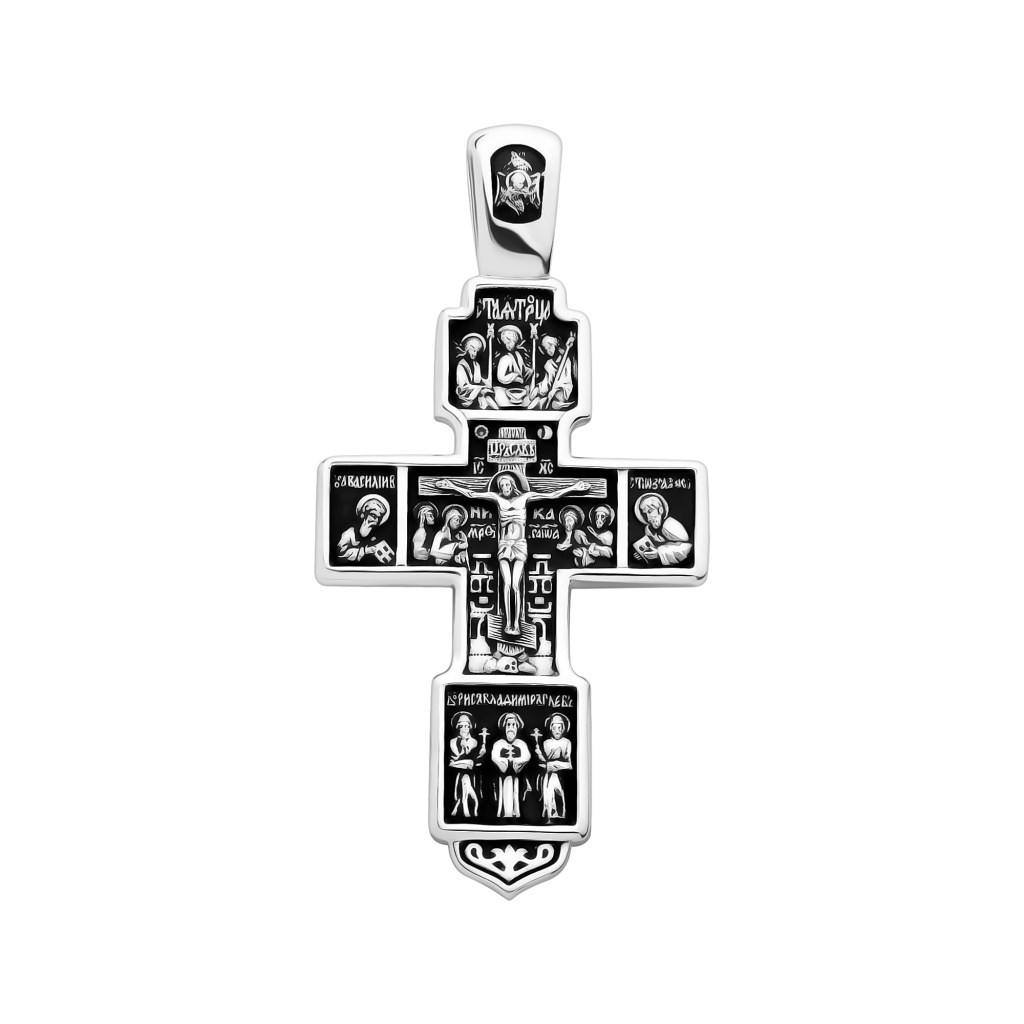

Особенно после этого видения князь Боголюбский почитал праздник Покрова Пресвятой Богородицы, тем более, что это событие связывало его с небесным покровителем, блаженным Андреем. в Поэтому в своем княжестве он торжественно отмечал праздник Покрова, и, подражая византийским правителям, поручал свой народ Покрову Божией Матери. Эта традиция распространилась и по всей русской земле. Появились иконы любимого народом праздника, были построены сотни храмов, посвященных Покрову.

Покровские церкви и монастыри

Храмы в честь Покрова Богородицы с древних времен украшают и освящают русскую землю. И на Красной площади в самом сердце нашей столицы, и в глубинке есть прекрасные Покровские церкви и монастыри. Вездесущая статистика их даже сосчитала, называя весомую цифру - известно 1940 Покровских храма! В России так полюбили посвящать церкви Покрову Пресвятой Богородицы, что больше существует только храмов в честь Святителя Николая.

Эта традиция тоже пошла от Андрея Боголюбского. Первый храм, построенный в его княжестве, был посвящен Покрову. В своем княжестве он построил много прекрасных церквей и посвятил их Пречистой Деве.

Та самая первая церковь нам известна как Покрова на Нерли. Она построена на небольшом пригорке - там, где встречаются Клязьма и Нерль. Как устремленная к небу белая свеча, сияющая своим золотым куполом, как готовый воспарить над землею белый лебедь возвышается она над заливным лугом.

Эта белокаменная церковь как бы открывает водные ворота к резиденции князя. Любой корабль, поворачивая в русло Нерли, видел это чудное творение русских зодчих. Дальше по берегам драгоценной цепочкой были построены и другие храмы, посвященные Богородице.

Покров и народные приметы

Праздник Покрова в быту народа был неким годовым рубежом, когда осень уже клонится к зиме, в ригу собраны снопы. Это пора сватовства и венчаний. Поэтому именно вокруг погоды и сватовства простой народ создавал свод наблюдений и, порой, суеверий. Какая в этот день погода, лег ли снег на землю, опал ли полностью осенний лист. От этого зависело будет ли зима снежной и долгой, будет ли голодно в этот год. А удачное сватовство давало надежду на продолжение рода.

Вот каков древний праздник Покрова. Пусть и для верующих, и для неверующих этот день будет светлым, полным радости и доброй надежды. Если мы в этот день вспомним своих благочестивых героических предков, то обязательно ощутим себя частью большой и дружной семьи, ощутим свои корни и свою силу, идущую из глубины веков.

Удивительно, но факт.

Праздник отмечается 14 октября. Русские его называют Покрова или Покров Пресвятой Богородицы. А вот у греков в этот день праздник светский, государственный - День “охи”, связанный с тем, что премьер-министр Греции во время II Мировой войны проявил национальный характер и отклонил ультиматум, полученный от итальянцев. А богослужения, посвященные Покрову в Греции переносятся на 28 октября. И только на Святой горе Афон в этот день проходят торжественные богослужения. С размахом, по-русски отмечают праздник в Пантелеимоновском монастыре, ведь в обители есть храм Покрова Пресвятой Богородицы. А вот в Дохиаре в этот день - панигир в честь особо почитаемой иконы Скоропослушницы.

Какое событие лежит в основе праздника?

Жители Византии отличались особенной любовью к Богородице. Поэтому, когда Царица Елена привезла из Иерусалима одежды, принадлежавшие при жизни Божией Матери, для их хранения во Влахерне была построена прекрасная церковь. Она находилась неподалеку от второго Императорского дворца.

Не раз Царица Небесная защищала столицу империи Константинополь от врагов, которые то и дело досаждали Византии. Стоило императору отлучиться в военный поход, как воспользовавшись этим, под стенами Города появлялись какие-нибудь варвары. Но императоры были людьми верующими, они, уходя на войну, поручали свой народ Пречистой Деве. И всякий раз, надежда и вера побеждали пришельцев.

Наши предки тоже не раз осаждали Царьград. В 860 году под предводительством князя Аскольда славяне приплыли на своих кораблях через Понт Эвксинский, вошли в бухту Золотой Рог и со всех сторон обложили город. Патриарх Фотий в сопровождении прихожан понес Ризу Богородицы на берег Босфора и, помолившись, погрузил ее в воды Босфора. Страшная буря разбила русские корабли о камни, а остаток флотилии отправился восвояси.

Прошло лет пятьдесят, и византийскую столицу снова осадили варвары. Историки до сих пор спорят о том, что за племя прибыло покорять Константинополь: то ли сарацины появились, то ли славян привел воинственный князь Олег. У ромеев не было никакой надежды на спасение, они ждали только чуда. Когда ждешь чуда, всегда горячо молишься. И греки буквально возопили к Божьей Матери. И, по вере народа, чудо действительно произошло.

Но в соборной молитве участвовали все: от Патриарха и императора до последнего нищего. Толпы народу в едином порыве пришли во Влахернскую церковь и молитвенно обратились к Богородице. На этой службе был и Андрей со своим учеником Епифанием. Этот паренек особенно прилежно молился о спасении города.

Сам святой Андрей был славянином и каким-то образом попал в плен. Тогда в Византии еще было рабство и блаженный работал на одного богатого вельможу. Он был образованным человеком, но по Константинополю он ходил в лохмотьях и явно глумился над местными нравами под видом городского сумасшедшего: то спал на где-нибудь на помойке, то совершал странные поступки. Его ругали и довольно часто били. Но святой так жил потому, что хотел привлечь людей к покаянию, а сам таким образом учился смирению.

И вот, когда Константинополю снова грозила смертельная опасность, он вместе с другими людьми обратился с молитвой к Божьей Матери. В это время началось что-то таинственное: блаженный Андрей увидел Пречистую Деву в сопровождении многих святых. Ее вели под руки Иоанн Предтеча, Апостолы Иаков, Иоанн Богослов, а следом торжественно шествовали многие святые в белых одеждах.

Коленопреклоненно молилась Богородица, чтобы Господь защитил Город. Потом Она сняла с головы Свой белый Покров и долго держала его над молящимися, покрывая и благословляя христиан. Молитву Богоматери о людях видел юный Епифаний. А враг действительно отошел, столица Византии в который раз была спасена от разорения.

Прошло уже более половины тысячелетия, нет могущественной Византийской империи, на берегах Босфора раскинулся турецкий город Стамбул. Но турки все-таки сохранили место явления Богородицы, возможно, также ожидая от Нее помощи и защиты. На месте величественной некогда Влахернской церкви со временем построили маленькую скромную церковку. В ней местные греки, как и прежде, молится Пресвятой Богородице, а иногда к ним присоединяются паломники и туристы.

Как появился праздник Покрова на Руси?

Как же получилось так, что мы, славяне, с такой любовью празднуем это событие? Греки защищали свою столицу от наших предков, а мы любим этот праздник больше других православных народов. Нет ли здесь противоречия?

Таким глубоким почитанием Покрова на Руси мы обязаны князю Андрею Боголюбскому. Он был сыном Юрия Долгорукого и жил в XII веке. Князь Андрей Юрьевич был человеком очень благочестивым, за что и получил прозвище Боголюбский. Имя в крещении ему дали в честь константинопольского юродивого Андрея, и благоверный князь его очень чтил всю свою жизнь.

Но с особенной привязанностью князь относился к Пресвятой Богородице, которая таинственным образом явилась во Влахерне блаженному Андрею. Он и сам удостоился видеть Пречистую Деву на месте своей будущей загородной резиденции, которую назвали Боголюбово в честь благоверного князя.

Князь Андрей сильно отличался от древнерусских правителей, и в первую очередь от своего родного отца тем, что не хотел быть киевским князем. Престол Киевский был самый значимый и завидный на Киевской Руси. Вот и сражались князья друг с другом за честь там княжить, проливая кровь своих дружинников и мирных поселян. К отцу Андрея Боголюбского на века прилипло прозвище “Долгорукий”. Не слишком оно лестное, а все потому, что князь протягивал руки к стольному граду, пока, наконец, не стал там князем.

А вот сын его Андрей, как ни убеждал его отец, ушел оттуда в Суздальские пределы, а потом стал княжить во Владимире. В благословение из Вышгорода он взял знаменитую Владимирскую икону, которой и сейчас можно помолиться в церкви святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Молодой же князь следовал на север из киевских пределов. Внезапно его лошади стали на месте. Что только не делали, они никак не хотели идти дальше. Князь почувствовал, что это не просто так, и повелел отслужить молебен Божией Матери. Он долго молился перед иконой и пообещал Богородице на этом месте построить церковь в Ее честь. А потом Царица Небесная явилась князю во сне, и он понял, что Ей угодно это место.

Особенно после этого видения князь Боголюбский почитал праздник Покрова Пресвятой Богородицы, тем более, что это событие связывало его с небесным покровителем, блаженным Андреем. в Поэтому в своем княжестве он торжественно отмечал праздник Покрова, и, подражая византийским правителям, поручал свой народ Покрову Божией Матери. Эта традиция распространилась и по всей русской земле. Появились иконы любимого народом праздника, были построены сотни храмов, посвященных Покрову.

Покровские церкви и монастыри

Храмы в честь Покрова Богородицы с древних времен украшают и освящают русскую землю. И на Красной площади в самом сердце нашей столицы, и в глубинке есть прекрасные Покровские церкви и монастыри. Вездесущая статистика их даже сосчитала, называя весомую цифру - известно 1940 Покровских храма! В России так полюбили посвящать церкви Покрову Пресвятой Богородицы, что больше существует только храмов в честь Святителя Николая.

Эта традиция тоже пошла от Андрея Боголюбского. Первый храм, построенный в его княжестве, был посвящен Покрову. В своем княжестве он построил много прекрасных церквей и посвятил их Пречистой Деве.

Та самая первая церковь нам известна как Покрова на Нерли. Она построена на небольшом пригорке - там, где встречаются Клязьма и Нерль. Как устремленная к небу белая свеча, сияющая своим золотым куполом, как готовый воспарить над землею белый лебедь возвышается она над заливным лугом.

Эта белокаменная церковь как бы открывает водные ворота к резиденции князя. Любой корабль, поворачивая в русло Нерли, видел это чудное творение русских зодчих. Дальше по берегам драгоценной цепочкой были построены и другие храмы, посвященные Богородице.

Покров и народные приметы

Праздник Покрова в быту народа был неким годовым рубежом, когда осень уже клонится к зиме, в ригу собраны снопы. Это пора сватовства и венчаний. Поэтому именно вокруг погоды и сватовства простой народ создавал свод наблюдений и, порой, суеверий. Какая в этот день погода, лег ли снег на землю, опал ли полностью осенний лист. От этого зависело будет ли зима снежной и долгой, будет ли голодно в этот год. А удачное сватовство давало надежду на продолжение рода.

Вот каков древний праздник Покрова. Пусть и для верующих, и для неверующих этот день будет светлым, полным радости и доброй надежды. Если мы в этот день вспомним своих благочестивых героических предков, то обязательно ощутим себя частью большой и дружной семьи, ощутим свои корни и свою силу, идущую из глубины веков.